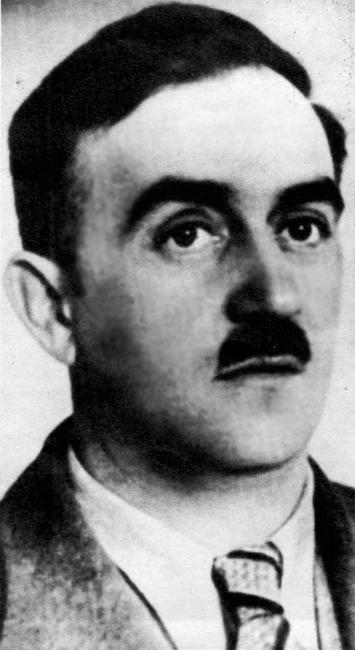

Schmid Anton

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Ich habe ja nur Menschen gerettet.

–

·

Anton Schmid wurde 1900 in Wien geboren. Er besaß ein Radiogeschäft, war verheiratet und hatte eine Tochter. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde er zur deutschen Armee eingezogen.

„Wenn jeder anständige Christ auch nur einen einzigen Juden zu retten versuchte, kämen unsere Parteiheinis mit ihrer Lösung der Judenfrage in verdammte Schwierigkeiten. Unsere Parteiheinis könnten ganz bestimmt nicht alle anständigen Christen aus dem Verkehr ziehen und ins Loch stecken.“

Anton Schmid

Anton Schmid führte in Wien einen Elektroladen, war verheiratet und Vater einer Tochter.

1941 wurde Schmid im Rahmen seines Militärdienstes in Vilnius im besetzten Litauen stationiert. Feldwebel Schmid kommandierte eine Versprengten-Sammelstelle, die Soldaten, die ihre ursprünglichen Einheiten verloren hatten, neuen zuteilte. Seine Einheit befand sich in der Nähe des Bahnhofs und hatte drei Gebäude zur Verfügung. Im Keller dieser Gebäude befanden sich verschiedene Werkstätten, wo jüdische und nichtjüdische Zwangsarbeiter eine Werkstatt für Metallarbeiten, eine Polsterei, eine Schusterwerkstatt und eine Schneiderei betrieben.

Der erste von ihm gerettete Jude war der junge Pole Max Salinger. Schmid verschaffte ihm eine neue Identität, steckte ihn in eine Wehrmachtsuniform und beschäftigte ihn in seiner Schreibstube. Aus Salinger, der gut Deutsch sprach, wurde der Gefreite Max Hupert.

Bald beschäftigte Schmid um die 140 Handwerker in seinen Werkstätten. Nach dem zweiten Massaker im Wald von Ponary, im September 1941, wurden die verbliebenden Juden von Vilnius in Arbeits- und nicht Arbeitsfähige eingeteilt. Er sorgte dafür, dass die meisten von Ihnen gültige Arbeitspapiere erhielten, die sie und ihre Familien zunächst davor schützten, deportiert zu werden. Seine arbeitsunfähigen Arbeiter schmuggelte er in Wehrmachtslastwagen aus der Stadt.

Schmid rettete auch dem jüdische Schriftsteller Hermann Adler, das Leben, indem er ihn und seine Frau Anita mehrere Monate in seiner Dienstwohnung versteckt hielt.

Im November 1941 lernte Schmid den Widerstandskämpfer Mordechai Tenenbaum kennen. Die beiden freundeten sich an, und Schmid unterstützte Tenenbaums Gruppe durch geheime Transporte nach Bialystok und Warschau. Einige Mitglieder versteckte er zeitweise in seiner Wohnung und trug so wesentlich zum Aufbau jüdischer Widerstandsnetzwerke bei.

In der zweiten Januarhälfte 1942 wurde Schmid verhaftet und vor ein Militärgericht in Vilnius gestellt. Weil er Juden geholfen hatte, wurde er zum Tode verurteilt und am 13. April 1942 erschossen.

Am 22. Dezember 1966 wurde Anton Schmid von Yad Vashem die Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern“ verliehen.

© Yad Vashem

- Der englische Lyriker Thom Gunn widmete Anton Schmid 1967 ein Gedicht, ein Jahr später zeigte das ZDF den Spielfilm „Feldwebel Schmid“. In Wien wurde 1990 in der Brigittenau die Wohnhausanlage Anton-Schmid-Hof benannt und eine Gedenktafel enthüllt, seit 2002 erinnert zudem die Anton-Schmid-Promenade am Donaukanal an ihn.

- In Haifa trägt ein Platz seinen Namen, in Vilnius erhielt er 2011 ein symbolisches Grab, gestiftet von der Republik Österreich.

- Mehrfach wurden Kasernen nach Schmid benannt: 2000 die Feldwebel-Schmid-Kaserne in Rendsburg (seit 2012 als Feldwebel-Schmid-Haus in Todendorf weitergeführt), 2016 die Harz-Kaserne in Blankenburg sowie 2020 die Rossauer Kaserne in Wien, die fortan den Namen Rossauer Kaserne Bernardis-Schmid trägt.

- Der Historiker und Auschwitz-Überlebende Arno Lustiger widmete sein Buch „Rettungswiderstand“ den stillen Helden Europas und stellte Anton Schmid an die erste Stelle.

- Wolfram Wette: Feldwebel Anton Schmid. Ein Held der Humanität. Frankfurt am Main 2013.

- Manfred Wieninger: Die Banalität des Guten – Feldwebel Anton Schmid – Roman in Dokumenten. Wien 2014.

Die Dokumentation „Anton Schmid – Der gute Mensch von Wilna“. ORF 2023.

Auszug aus Anton Schmids Abschiedsbrief vom 9. April 1942 aus dem Wehrmachtgefängnis Vilnius an seine Frau Stefanie und seine Tochter Gertha:

[E]s ist leider so, dass ich zum Tode verurteilt wurde vom Kriegsgericht in Wilna, was ich nie erhofft (1) hätte. … Aber meine Lieben, darum Kopf hoch, ich habe mich damit abgefunden, und das Schicksal wollte es so. Es ist von oben uns vom lieben Gott bestimmt, daran lässt sich nichts ändern. Ich bin heute so ruhig, dass ich es selbst nicht glauben kann, aber unser lieber Gott hat es so gewollt und mich so stark gemacht, hoffe, dass Er Euch ebenso stark machte wie mich.

Will Dir noch mitteilen, wie das ganze kam: hier waren sehr viele Juden, die vom litauischen Militär (2) zusammengetrieben und auf einer Wiese ausserhalb der Stadt erschossen wurden, immer so 2 000–3 000 Menschen. Die Kinder haben sie auf dem Wege gleichan die Bäume angeschlagen. Kannst Dir ja denken. Ich musste, was ich nicht wollte, die Versprengtensammelstelle übernehmen, wo 140 Juden arbeiteten, die baten mich, ich möge sie von hier wegbringen oder es einem Fahrer mit Wagen sagen. Da liess ich mich überreden, Du weisst ja, wie mir ist mit meinem weichen Herzen – ich konnte nicht [viel nach]denken und half ihnen, was schlecht war von Gerichts wegen. Glaube Dir, meine liebe Stefi und Gertha, dass es ein harter Schlag ist für uns, aber bitte, bitte verzeiht mir. Ich habe nur als Mensch gehandelt und wollte ja niemandem weh tun. …

Quelle: Simon-Wiesenthal-Archiv, Akte Anton Schmid.

(1) Gemeint ist: erwartet hätte

(2) Tatsächlich agierte nicht das litauische Militär, sondern eine litauische Hilfspolizei unter dem Befehl der deutschen Sicherheitspolizei.

Auszug aus dem zweiten Abschiedsbrief an seine Frau Stefi vom 13. April 1942, verfasst nach der Ablehnung seines Gnadengesuchs und kurz vor der unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung:

… „Es wollte eben so sein“.

Ich bin bereit zu sterben da Gott es so will, und sein Wille geschehe. Damit müsst Ihr euch abfinden. Bitte noch einmal vergesst den Schmerz, den ich Euch meine Lieben bereite, und schweigt darüber. Ich habe ja nur Menschen, obwohl Juden gerettet von dem was mich ereilte, und das war mein Tod. So wie ich im Leben immer alles für andere tat, so habe ich auch mein alles für andere geopfert. … Meine Lieben bitte Euch noch einmal vergesst mich, es wollte eben so sein, das Schicksal hat es so gewollt. Nun schließe ich meine letzten Zeilen, die ich Euch noch schreibe, und Grüße und Küsse Ich Euch und Dich mein Alles auf dieser und der anderen Welt, wo ich bald in Gotteshand bin, noch vielmals Dein Euch ewig liebender

TONI

Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), Materialien über den Unteroffizier Anton Schmid, Sign. 00289.

© Yad Vashem

„Wenn jeder anständige Christ auch nur einen einzigen Juden zu retten versuchte, kämen unsere Parteiheinis mit ihrer Lösung der Judenfrage in verdammte Schwierigkeiten. Unsere Parteiheinis könnten ganz bestimmt nicht alle anständigen Christen aus dem Verkehr ziehen und ins Loch stecken.“

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt