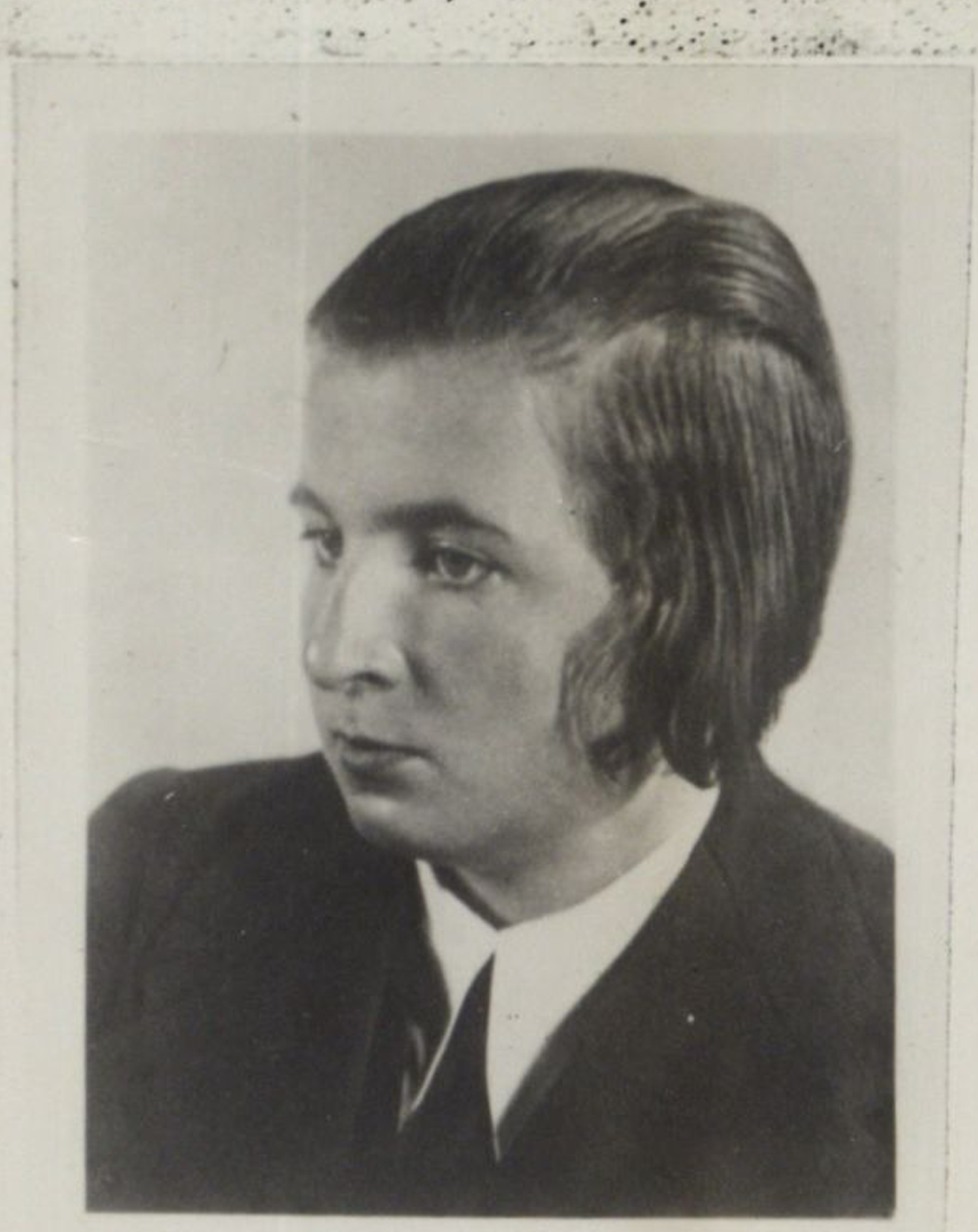

Totzke Ilse

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Mir ist jeder anständige Mensch recht, ganz gleich welcher Nationalität.

–

·

„Ich trage mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken aus Deutschland zu flüchten, da ich mich unter der Regierung Adolf Hitlers nicht wohl fühle. Vor allem habe ich die Nürnberger Gesetze unbegreiflich gefunden, aus diesem Grund habe ich auch die Beziehungen zu den mir bekannten Juden aufrechterhalten."

Ilse Totzke

Mit 16 Jahren kommt Ilse Totzke in ein Mädcheninternat nach Bamberg. Im Alter von 19 Jahren beginnt sie 1932 ein Musikstudium am bayerischen Staatskonservatorium in Würzburg. Dort belegt sie unter anderem Klavier, Violine und Dirigieren und knüpft viele Freundschaften, auch zu jüdischen Mitstudenten.

Ilse trägt gerne Anzug und Krawatte, das Haar kurz geschnitten, fährt Motorrad und kommt häufig spät nach Hause. Ihr Äußeres erinnert an Lotte Hahm, eine bekannte Aktivistin der lesbischen Szene, die regelmäßig in der Zeitschrift Die Freundin porträtiert wird.

Die Nationalsozialisten hingegen propagieren ein neues Idealbild der Frau: Sie soll vor allem Mutter sein – pflichtbewusst, aufopferungsvoll und dem Staat dienend. Ilse Totzke passt sich diesem Bild nicht an und stößt deshalb auf Intoleranz. So hat sie Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden; mehrere „arische“ Vermieter lehnen sie ab. Schließlich gelingt es ihr, eine Wohnung bei jüdischen Vermietern zu mieten – ein Umstand, der sie später in den Augen der Gestapo verdächtig macht.

1935 hat sie einen schweren Motorradunfall, der sie in ihrem Studium stark zurückwirft. Als sie 1938 gegenüber einem Professor offen ihre kritische Haltung zu Hitler äußert, wird sie des Konservatoriums verwiesen.

Ilse Totzke ist ihren Nachbarn suspekt – nicht zuletzt, weil sie keiner Arbeit nachgeht. Das muss sie auch nicht, denn sie lebt von einem beträchtlichen Erbe und ist finanziell unabhängig. Ihre Umgebung beobachtet sie misstrauisch: Sie bekommt kaum Post, hat jüdische Freunde und wohnt in der Nähe einer militärischen Einrichtung. Bald machen Gerüchte über Spionage die Runde.

Anfang 1941 durchsucht die Gestapo ihre Wohnung. Außer Büchern jüdischer Autoren wird nichts Belastendes gefunden. Totzke wird dennoch mitgenommen und verhört. Sie bestätigt den Kontakt zu jüdischen Freunden – und macht klar, dass sie daran nichts ändern werde. Nach dem Verhör wird sie zunächst freigelassen.

Im Oktober 1941 wird sie erneut vorgeladen – diesmal wegen einer angeblichen Beziehung zu einer Jüdin. Wenige Tage zuvor hatte das Reichssicherheitshauptamt erklärt, dass Freundschaften mit Juden künftig mit Schutzhaft in Konzentrationslagern bestraft würden. Totzke muss schriftlich bestätigen, dass sie darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

Doch Ilse Totzke denkt nicht daran, ihre Freundschaften aufzugeben. Sie hilft zwei jüdischen Frauen bei der Flucht in die Schweiz. Im Februar 1943 wird sie wieder von der Gestapo vorgeladen. Um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, versucht sie in Berlin bei ihrer Freundin Ruth Basinski unterzutauchen. Da auch Ruth kurz vor der Deportation steht, planen die beiden gemeinsam die Flucht in die Schweiz.

Kurz nach dem Grenzübertritt werden sie jedoch von Schweizer Grenzposten aufgegriffen und nach Deutschland zurückgeschickt. Auch ein zweiter Fluchtversuch scheitert – sie werden gefasst und der Gestapo übergeben. Ilse Totzke wird ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, ihre Freundin Ruth Basinski nach Auschwitz. Beide überleben.

Im April 1945 wird Ilse Totzke durch die schwedisch-dänische Rettungsaktion der „Weißen Busse“ aus dem Konzentrationslager Ravensbrück befreit. Die vom Schwedischen Roten Kreuz organisierte Aktion rettet Tausenden Häftlingen das Leben – auch Ilse gelangt so nach Schweden in die Freiheit.

Ilse lebt eine Zeit lang in Schweden, anschließend mehrere Jahre in Paris. 1954 kehrt sie nach Würzburg zurück und beantragt eine Entschädigung für ihre Verfolgung. Nach einem langen Verfahren erhält sie 3.750 DM für den Freiheitsentzug und 5.000 DM für den beruflichen Schaden durch den Ausschluss vom Konservatorium.

Quellen: Staatsarchiv Würzburg, Gestapo-Akten, Aktenzeichen 16015.

Zum Feind gemacht. Der Fall Ilse Totzke. 2022, online. Jutta Körner und Dorothea Keuler: Ilse Totzke auf FemBio Frauen Biographieforschung.

2023, online.

- Von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wird Ilse Totzke am 23. März 1995 als eine „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

- In Würzburg wurde zu ihrem 100. Geburtstag am 4. August 2013 eine Straße nach ihr benannt.

- Ilse Totzke – Biografie. Seit 2022 ist auf #ZumFeindGemacht eine umfassende Online-Biografie von Ilse Totzke verfügbar.

- Jutta Körner und Dorothea Keuler: Ilse Totzke. In: FemBio Frauen Biographieforschung. 2023, online.

„Ich trage mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken aus Deutschland zu flüchten, da ich mich unter der Regierung Adolf Hitlers nicht wohl fühle. Vor allem habe ich die Nürnberger Gesetze unbegreiflich gefunden, aus diesem Grund habe ich auch die Beziehungen zu den mir bekannten Juden aufrechterhalten."

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt