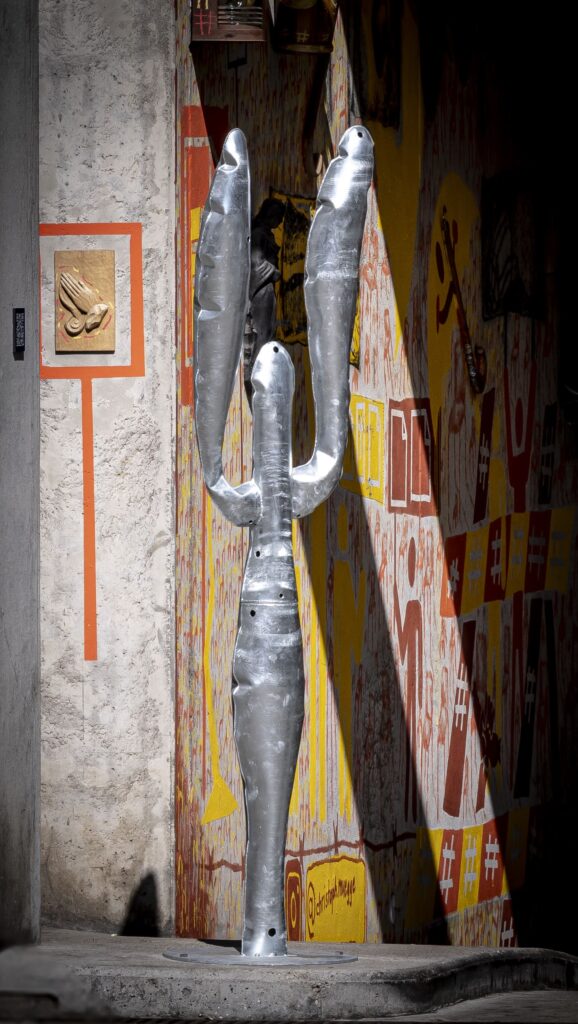

Knauf Saguaro I, 2024

Der Kunstparcours

Saguaro I, 2024

The experience of grief cannot be completed. One never truly gets over it, just as life can be seen as a continuous experience of loss—one that ends only with the loss of life itself.

EDUCATION

Fine Arts (Meisterschüler) UdK Universität der Künste, Berlin

M.A. Industrial Design, UdK Universität der Künste, Berlin

GRANTS, AWARDS, RECOGNITION

2017 Form follows future, Preisstipendium, Fraunhofer Institut, ISE Freiburg

- zum Standort navigieren

Ein Blick hinter das Werk

An der Einfahrt, erhöht auf einer Empore glitzern im Sonnenlicht, während am Ausgang des Union-Geländes meterhohe, stumme Ausrufezeichen aufragen: hohle, silbern glänzende Skulpturen aus verzinktem Stahlblech, abstrahierte Abbilder des Feigenkaktus in der markanten Form des Saguaro. Stefan Knauf formt diese industriellen Pflanzen mit naiver Präzision, abstrahierte Silhouetten einer Natur, die Städtern kaum noch geläufig sind.

Mit seinen verzinkten Stahlskulpturen erstellt der Künstler Kopien von Kakteen und anderen Sukkulenten, die er in aufwendigen, fast sterilen Installationen inszeniert. Er eignet sich dafür industrielle Verfahren wie das Hydroformen durch Wasserdruck oder die Feuerverzinkung an. Prozesse, die er aus dem Maschinenbau in die bildende Kunst überträgt. Die daraus resultierende Ästhetik – kühl, glatt, glänzend – steht im radikalen Kontrast zum vermeintlich „natürlichen“ Charakter der dargestellten Pflanzen.

Sukkulenten sind in der bildenden Kunst kraftvolle Symbole für Widerstandsfähigkeit, Überleben und das Leben in Extremen. Ihre Fähigkeit, in kargen, wasserarmen Umgebungen zu gedeihen, macht sie zu Metaphern für Ausdauer, Selbstgenügsamkeit und Transformation. Zugleich haftet ihnen ein leiser Witz an. Sie wirken ernst und skurril zugleich, als wollten sie mit ihrer stacheligen Form die Welt augenzwinkernd kommentieren. In der Gegenwartskunst werden Sukkulenten zunehmend als visuelle Codes für Resilienz, queere Identität oder postkoloniale Narrative genutzt. So greift etwa die US-amerikanische Künstlerin Tara Esperanza in ihren farbintensiven Malereien auf die Vielfalt der Sukkulenten zurück, um Themen wie Gemeinschaft, Anderssein und Überleben unter schwierigen Bedingungen zu verhandeln. Als Pflanzen, die stachelig und zart zugleich sind, sich widrigen Umständen anpassen und dennoch blühen, stehen sie für eine stille Form des Widerstands, stehen gegen normative Schönheitsideale, gegen kapitalistische Wachstumserzählungen und für eine empathischere Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Knaufs zentrale Fragestellung: Lässt sich Natur überhaupt wiederherstellen, wenn sie durch menschliches Handeln zerstört wurde? Seine Antwort: nein. Was verloren ist, bleibt verloren – was wir rekonstruieren, bleibt Fiktion. Und genau diese Fiktion wird zum Gegenstand seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Die Kakteen aus Stahl sind keine Hoffnungsträger im klassischen Sinne, sondern stille Mahnmale eines tiefgreifenden ökologischen Verlusts.

Über die Künstler:in

Stefan Knauf – Saguaro I

Stefan Knaufs Interesse an der „Natur“ ist biografisch geprägt. Aufgewachsen bei München verbrachte er viel Zeit bei seinen Großeltern im Donaumoos – einer abgeschiedenen, nebligen, vermeintlich kargen Gegend. Für ihn war das ein Ort der Schönheit. Erst später erkannte er, wie existenziell das Leben dort tatsächlich war: Selbstversorgung, Prekarität, Überleben. Diese frühen Eindrücke prägten seine Sensibilität für Landschaft, Material und menschliche Eingriffe in natürliche Systeme.

An der Universität der Künste in Berlin arbeitete Knauf viel in den Metall- und Holzwerkstätten. Früh beschäftigte er sich mit Übergängen zwischen Raum und Natur – etwa in Mailänder Hauseingängen, sogenannten Ingressi, die funktionale Architektur mit pflanzlichen Ornamenten verbanden. Dort begann seine Faszination für Zimmerpflanzen und ihre unsichtbare politische und koloniale Geschichte. So etwa die Dieffenbachia, einst genutzt in indigenen Ritualen, später von den Nationalsozialisten als Mittel zur Sterilisation von Kriegsgefangenen geplant – heute steht sie harmlos in deutschen Wohnzimmern. Auch die Opuntia, der Feigenkaktus, erzählt solch eine Geschichte: Als Wirt der Cochenillelaus war er Träger eines kostbaren Farbstoffs, den spanische Kolonisatoren aus Südamerika nach Europa brachten. Der Kaktus verbreitete sich, überdauerte, wurde Teil des mediterranen Landschaftsbilds – ein Kolonialrelikt, das längst als natürlich wahrgenommen wird.

Diese Verflechtung von Pflanze, Politik und Erinnerung zieht sich wie ein roter Faden durch Knaufs Werk. Seine Kakteen sind Chiffren geopolitischer Verschiebung. Sie stehen für Migration, für Widerstand, für die Fähigkeit, unter widrigen Bedingungen zu überleben – aber auch für das Scheitern menschlicher Kontrollfantasien.

Die glänzende Oberfläche der Skulpturen verweist auf das technische Erbe der Moderne – auf Fortschrittsglauben und Materialbeherrschung. Doch sie bleibt leer, verschlossen, kalt. In dieser Leere liegt die eigentliche Kraft der Arbeiten: Sie thematisieren das tragische Scheitern technologischer Lösungsversuche angesichts der Komplexität ökologischer Systeme. Der Mensch, der Natur kontrollieren wollte, steht laut Knauf vor einem Ökosystem, das sich nicht mehr reparieren lässt. Bei ihm werden die Kakteen zu Symbolen der Resilienz, nicht im Sinne einer triumphalen Überlebensstrategie, sondern als stille Mahnmale. Sie stehen für das Aushalten von Verlust, das Eingeständnis der Ohnmacht – und für die Möglichkeit dennoch weiterzudenken. Als Metaphern für Trauer, Überleben und Neubeginn markieren sie den schmalen Grat zwischen dem, was war, und dem, was vielleicht noch kommen kann.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt