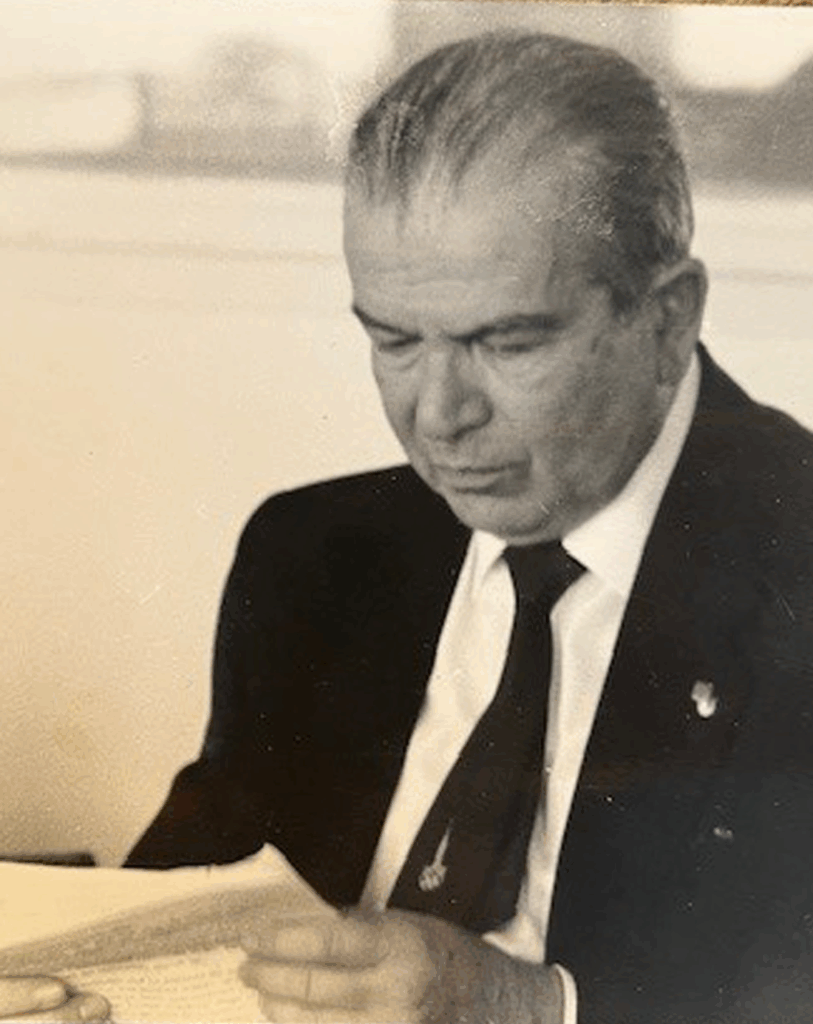

Carlebach Emil

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Hitler war kein Betriebsunfall.

–

·

Der Bourgeoisie soll der Gänsebraten im Halse stecken bleiben! Nieder, nieder, nieder!

Emil Carlebach, Weihnachten 1931

Am 10. Juli 1914 wurde Emil Carlebach in Frankfurt am Main in einer traditionsreichen Rabbinerfamilie geboren. Als prägendes Erlebnis beschrieb er den Justizmord an den anarchistischen US-amerikanischen Arbeitern Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti. Nach dem umstrittenen Gerichtsurteil gegen die beiden politisch aktiven Arbeiter und Streikführer wegen der angeblichen Beteiligung an einem Doppelraubmord gab es auf der ganzen Welt Massendemonstrationen gegen die geplante Hinrichtung. Emil Carlebach wurde Zeuge einer solchen Versammlung in Frankfurt, die gegen die Hinrichtung am 23. August 1927 protestierte.

Mit 16 Jahren trat er dem Sozialistischen Schülerbund bei und 1931 auch dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD). Nach dem Abitur begann er im Mai 1932 eine Lehre in einer Frankfurter Ledergroßhandlung und wurde am selben Tag Mitglied des Zentralverbands der Angestellten (ZdA).

Am 1. Mai 1933 hatte Emil sich mit einer Gruppe von jungen KommunistInnen verabredet, um eine Rede Hitlers im Radio anzuhören, sofort mit einem Flugblatt darauf zu reagieren und dies noch in der folgenden Nacht in Frankfurt zu verteilen. Trotz der Unerfahrenheit betreffend die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen gelang den Jugendlichen diese Aktion: Ihr Flugblatt, von Emil verfasst, demaskierte Hitlers Rede und warnte eindringlich davor, den Lügen der Faschisten zu folgen.

Anfang 1934 wurde Emil Carlebach wegen der Herstellung und Verbreitung antifaschistischer Zeitungen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der regulären Haft wurde er 1937 in das Konzentrationslager Dachau deportiert, ein Jahr später nach Buchenwald, wo er bis zur Selbstbefreiung des Konzentrationslagers inhaftiert blieb. Dort setzte er seinen Widerstand fort: Er war sowohl in der internationalen illegalen Widerstandsorganisation sowie als „Blockältester“ in verantwortlichen Positionen tätig.

Seine Enkelin Lena Sarah Carlebach berichtet im Interview mit der Frankfurter Rundschau vom 2. Mai 2025: „Die Mitglieder des Lagerkomitees versuchten unter Lebensgefahr, die Gewalt und Willkür der SS abzuschwächen und Mitgefangene zu schützen. Sie standen für Solidarität in der Häftlingsgemeinschaft ein. Sie setzten sich für eine gerechtere Essensverteilung ein und dafür, dass niemand benachteiligt wurde. Es wurden auch Waffen gestohlen und versteckt, um einen Aufstand vorzubereiten.“

Besonders eindrucksvoll war die Rettung von 904 Kindern, die vor Zwangsarbeit und Missbrauch bewahrt wurden und von den Mitgefangenen heimlich mit Nahrung, Kleidung und Heizmaterial versorgt wurden. Carlebach gehörte zu den Häftlingen, die am 4./5. April 1945 das Signal zum Aufstand gaben und das Lager mit den befreiten Gefangenen und festgenommenen SS-Wachleuten am 11. April 1945 den heranrückenden US-amerikanischen Truppen übergaben.

Geprägt von elf Jahren faschistischer Haft blieb Emil Carlebach ein überzeugter und aktiver Antifaschist. Er wurde am 1. August 1945 von den alliierten Behörden in der US-amerikanischen Besatzungszone zum Lizenzträger und zu einem der Chefredakteure der neu gegründeten Frankfurter Rundschau ernannt. Zudem war er Stadtverordneter der KPD in Frankfurt, Abgeordneter des Hessischen Landtags und wirkte an der Ausarbeitung der Hessischen Landesverfassung mit. Mit Beginn des Kalten Krieges wurde Carlebach 1947 jedoch auf Weisung der US-Behörden wieder aus der Leitung der Frankfurter Rundschau entfernt.

Er arbeitete weiterhin als Journalist, war Mitbegründer der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) und Erster Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald Dora und Kommandos. Nach dem KPD-Verbot von 1956 wurde er erneut als Kommunist verfolgt und floh in die DDR. 1969 kehrte er nach Aufhebung des Haftbefehls und Neugründung der DKP nach Frankfurt am Main zurück.

Für Emil bildete die Tätigkeit als Redakteur und langjähriger Chefredakteur für die von der VVN herausgegebene Wochenzeitung „Die Tat“ einen Schwerpunkt seines weiteren politischen und journalistischen Wirkens.

Er engagierte sich in verschiedenen Funktionen für die VVN-BdA, die DKP sowie die Deutsche Journalisten-Union (dju) und später die IG Medien. Als Zeitzeuge sprach Emil häufig vor Jugendgruppen, in gewerkschaftlichen Organisationen, auf Demonstrationen und Kundgebungen und wurde nie müde, auf die politischen Hintergründe und Verflechtungen hinzuweisen, welche den NS-Staat mit möglich gemacht hatten. Seine Artikel und Reden zeichneten sich durch eindringliche Warnungen vor drohender gesellschaftlicher Rechtsentwicklung, wachsendem Neofaschismus und wieder zunehmender Kriegsgefahr aus.

Sein Leben war von seinen Jugendjahren bis zu seinem Tod vom Kampf gegen den Faschismus geprägt. Emil Carlebach starb am 9. April 2001 in Frankfurt am Main.

© Lena Sarah Carlebach, Mathias Meyers

Weitere Quelle: Theresa Stoll: „Seine politische Überzeugung hat ihm sicher Kraft gegeben“. FR, 02.05.2025.

- Wegen seines Widerstandes gegen den Nationalsozialismus wurde Emil Carlebach 1991 mit der Johanna-Kirchner-Medaille der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet.

- 2019 wird ihm in der Gaußstraße in Frankfurt am Main ein Stolperstein gewidmet.

- Emil Carlebach: Hitler war kein Betriebsunfall. Hinter den Kulissen der Weimarer Republik. Mit einem Vorwort von Wolfgang Abendroth. Frankfurt am Main 1982.

- Emil Carlebach: Am Anfang stand ein Doppelmord: Kommunist in Deutschland,Band 1. Köln 1988.

- Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/Freundeskreis e.V. (Hrsg.): Christoph Leclaire, Ulrich Schneider: Emil Carlebach – Widerstandskämpfer und ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Buchenwald. Bonn 2014.

- Zeitzeuge Emil Carlebach im sechsteiligen Interview auf dem Zeitzeugenportal der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu den Jahren 1932/ 1933.

- Thomas Knecht: Carlebach 1 – Emil Carlebach spricht über Buchenwald und die Selbstbefreiung des Lagers am 11. April 1945. YouTube.

Sacco und Vanzetti waren italienische Einwanderer und anarchistische Aktivisten, die 1920 wegen Mordes an einem Schuhmacher und seines Begleiters in Massachusetts verurteilt wurden. Der Prozess war von Ungerechtigkeiten und Vorurteilen geprägt, und viele glaubten, sie seien aufgrund ihrer politischen Ansichten und Herkunft verurteilt worden. Ihre Hinrichtung am 23. August 1927 löste weltweit Proteste aus und bleibt ein Symbol für Ungerechtigkeiten im Justizsystem.

Der Bourgeoisie soll der Gänsebraten im Halse stecken bleiben! Nieder, nieder, nieder!

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt