Zabinski Jan

Hoffnungsträger

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Das Versteck im Warschauer Zoo. Hunderte überlebten.

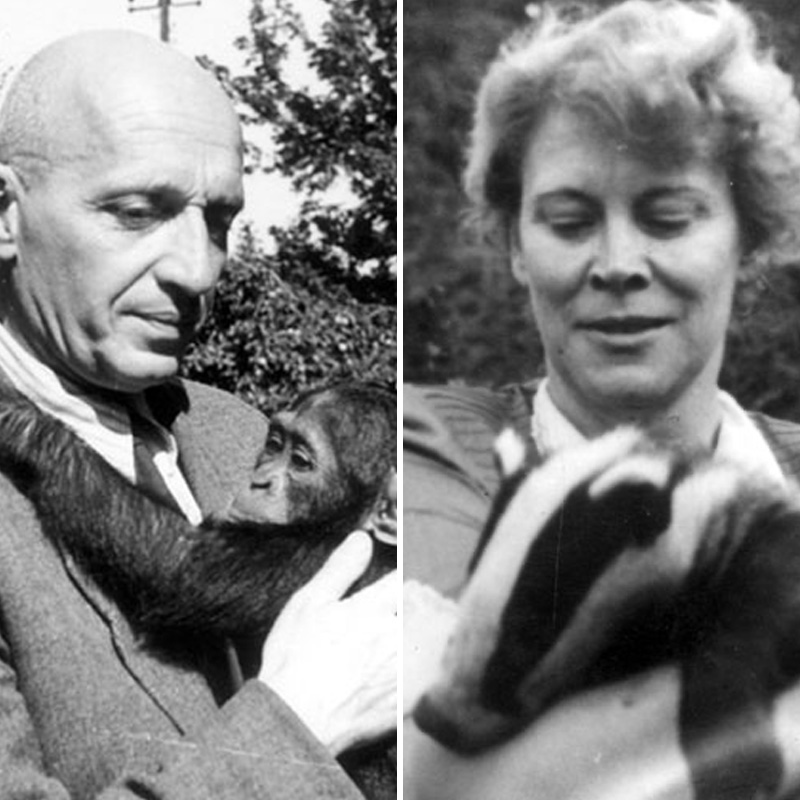

Dr. Jan Zabinski

08.April 1897 – 26. Juli1974

Warschau · Warschau

Antonina Zabinska

18. Juli 1908 – 19. März 1971

St. Petersburg · Warschau

„Wir taten es, weil es das Richtige war“.

Jan Zabinski

In den 1930er Jahren war der Warschauer Zoo einer der größten Zoos Europas. Sein erweitertes Gelände beherbergte zahlreiche Tiere. Dieser Wohlstand währte jedoch nur kurz. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden weite Teile des Zoos durch Bombenangriffe zerstört, viele Tiere kamen ums Leben, und andere, darunter die besondere Attraktion des Zoos – der Elefant Tuzinka – wurden nach Deutschland gebracht.

Dr. Jan Zabinski war der Direktor des Zoos. Er war Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher über Biologie und Tierpsychologie und Produzent mehrerer sehr beliebter Radiosendungen. Trotz der enormen Probleme, mit denen er als Zoodirektor während des Krieges konfrontiert war, blieb ihm das Leid der Juden nicht verborgen. Als das Warschauer Ghetto errichtet wurde, begannen Jan und seine Frau Antonina, ihren jüdischen Freunden zu helfen. Als Angestellter der Warschauer Stadtverwaltung durfte er das Ghetto betreten. Unter dem Vorwand, die Bäume und den kleinen öffentlichen Garten im Ghettogebiet zu beaufsichtigen, besuchte er seine jüdischen Bekannten und half ihnen, so gut er konnte. Als sich die Lage im Ghetto verschlechterte, bot er ihnen Unterschlupf an.

„Dr. Zabinski kümmerte sich mit außergewöhnlicher Bescheidenheit und ohne jegliches Eigeninteresse um die Schicksale seiner jüdischen Lieferanten aus der Vorkriegszeit … verschiedener Bekannter wie Fremder“, schrieb Irena Meizel. Sie fügte hinzu: „Er half ihnen, auf die arische Seite zu gelangen, versorgte sie mit den notwendigen persönlichen Dokumenten, suchte nach Unterkünften und versteckte sie bei Bedarf in seiner Villa oder auf dem Zoogelände.“ Regina Koenigstein beschrieb Zabinskis Zuhause als eine moderne „Arche Noah“. Den Zeugenaussagen zufolge fanden viele Juden vorübergehend Schutz in den verlassenen Tierzellen des Zoos, bis sie andernorts dauerhaft Zuflucht finden konnten. Darüber hinaus fanden fast ein Dutzend Juden in Zabinskis zweistöckigem Privathaus auf dem Zoogelände Unterschlupf. Bei diesem gefährlichen Unterfangen unterstützten ihn seine Frau Antonina, eine bekannte Autorin, und ihr kleiner Sohn Ryszard, die für Lebensmittel sorgten und sich um die vielen verzweifelten Juden in ihrer Obhut kümmerten.

Rachel Auerbach, die an den Bemühungen beteiligt war, ein geheimes Ghettoarchiv aufzubauen und eine wichtige Rolle bei der Dokumentation der Geschichte des Warschauer Ghettos spielte, stand während dieser Zeit mit Zabinski in Kontakt. Nach der Auflösung des Ghettos tauchte sie unter und arbeitete weiter an ihrem Tagebuch, um die Ereignisse für die Nachwelt festzuhalten. Als die Front näher an Warschau heranrückte, gab sie Zabinski eines ihrer Notizbücher. Er legte es in ein Glas und vergrub es auf dem Zoogelände. Im April 1945 konnte Rachel Auerbach ihr Manuskript zurückholen und veröffentlichen.

Als aktives Mitglied der polnischen Untergrundbewegung Armia Krajowa (Heimatarmee) beteiligte sich Zabinski im August und September 1944 am polnischen Aufstand in Warschau. Nach dessen Niederschlagung wurde er als Kriegsgefangener nach Deutschland verschleppt. Seine Frau setzte seine Arbeit fort und kümmerte sich um einige der in den Ruinen der Stadt zurückgebliebenen Juden. Jan schrieb in seiner eigenen Zeugenaussage über seine Motive: „Ich gehöre keiner Partei an, und während der Besatzungszeit habe ich mich nicht an einem Parteiprogramm orientiert … Ich bin Pole – ein Demokrat. Meine Taten waren und sind das Ergebnis einer bestimmten psychologischen Prägung, das Ergebnis einer progressiv-humanistischen Erziehung, die ich zu Hause und im Kreczmarer Gymnasium erhielt. Oftmals wollte ich die Gründe für meine Abneigung gegen Juden analysieren, konnte aber keine finden, außer künstlich geschaffenen.“

© Yad Vashem, unterstützt von: Conference on Jewish Material Claims Against Germany

- Am 21. September 1965 wurden Jan Zabinski und seine Frau Antonina Zabinska von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt.

- Am 30. Oktober 1968 pflanzte Dr. Jan Zabinski einen Baum auf dem Berg der Erinnerung.

Diane Ackermann: Die Frau des Zoodirektors. München 2016.

Die Frau des Zoodirektors. Filmdrama. Regie: Niki Caro. USA, 2017.

© Yad Vashem, unterstützt von: Conference on Jewish Material Claims Against Germany

„Wir taten es, weil es das Richtige war“.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt