Langbein Hermann

Hoffnungsträger

–

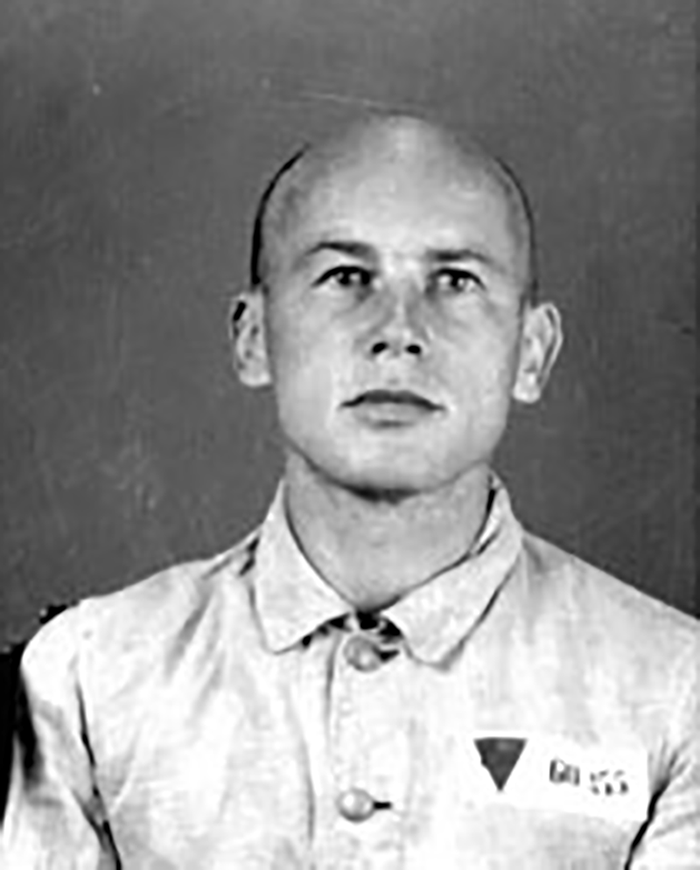

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Sucht euch nicht den leichteren Weg.

–

·

Was hat doch der Faschismus aus diesem Volk gemacht! Aus dem Arzt einen Mörder, aus dem selbstbewussten Proletarier einen Sklaven.

Hermann Langbein

Hermann Langbein wird 1912 in Wien geboren. Sein Vater stammt aus einer jüdischen Familie, seine Mutter ist katholisch. Nach der Matura (Abitur) arbeitet er als Schauspieler am Deutschen Volkstheater. Doch das Theater rückt bald in den Hintergrund. 1933 tritt Langbein in die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ein. Im Jahr 1938, nach dem „Anschluss“ Österreichs, geht er nach Spanien und kämpft in den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco. Nach dem Sieg der Faschisten flieht Langbein 1939 nach Frankreich, wo ihn die französischen Behörden in verschiedenen Lagern internieren.

Im April 1941 wird Langbein an Deutschland ausgeliefert und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Im August 1942 folgt seine Verlegung nach Auschwitz. Dort arbeitet er zunächst in der Schreibstube, später als Häftlingsschreiber beim SS-Standortarzt Dr. Eduard Wirths – eine gefährliche, aber strategisch wichtige Position. Er gewinnt Einblick in interne Abläufe und nutzt diese Informationen im Untergrund. Dass er seine jüdische Herkunft verbergen kann, rettet ihm vermutlich das Leben. 1943 gründet er mit polnischen und österreichischen Mitgefangenen die Widerstandsgruppe „Kampfgruppe Auschwitz“. Langbein gelingt es, Wirths davon abzuhalten, kranke Häftlinge direkt in die Gaskammer zu schicken. Er überzeugt ihn, dass eine geplante Selektion von 1.800 Erkrankten eine Epidemie begünstigen würde, wenn Häftlinge ihre Krankheit verschweigen. Schließlich werden nur unheilbar Kranke ermordet – ein bitterer Kompromiss.

Langbeins Einfluss bleibt nicht unbemerkt. Zweimal wird er von der SS inhaftiert, einmal zur Hinrichtung vorgesehen. Doch er überlebt, bleibt im Widerstand aktiv und rettet Mitgefangenen das Leben. Im August 1944 wird er nach Neuengamme deportiert. Im April 1945 gelingt ihm während eines Evakuierungstransports die Flucht.

Nach der Befreiung wird das Erinnern zu Hermann Langbeins Lebensaufgabe. Er dokumentiert die Verbrechen in den Konzentrationslagern, kämpft für Gerechtigkeit und die strafrechtliche Verfolgung der Täter. 1947 ist er in Warschau ein wichtiger Zeuge im Prozess gegen Rudolf Höß, den Kommandanten von Auschwitz. Auch Maria Stromberger, Widerstandskämpferin und frühere Krankenschwester im Lager, sagt dort aus.

1954 gründet Langbein mit anderen Überlebenden das Internationale Auschwitz Komitee (IAK) und ist bis 1960 dessen erster Generalsekretär. Auch in Deutschland setzt er wichtige Impulse: In den 1960er Jahren wirkt er maßgeblich an der Vorbereitung des ersten Frankfurter Auschwitzprozesses mit. Er sammelt Zeugenaussagen – etwa von Aurelia Reichert-Wald, Lagerälteste im Krankenrevier – und bringt ehemalige Häftlinge wie die Ärztin Ella Lingens zur Aussage, die unter SS-Arzt Josef Mengele arbeiten musste. Auch Langbein sagt im Prozess aus. In den folgenden Jahren veröffentlicht er mehrere Bücher – über Auschwitz, die Prozesse und den Widerstand in den Lagern.

Am 4. April 1967 wurde Hermann Langbein von Yad Vashem als „Gerechter unter Völkern“ geehrt.

Quelle: Pia Wallnig: Der Nachlass Hermann Langbein. Österreichisches Staatsarchiv-Online, 03.01.2023.

- Am 4. April 1967 wurde Hermann Langbein von Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt.

- 1994 wurde ihm für sein herausragendes Engagement im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und seine bedeutenden Beiträge zur Erinnerungskultur, die Johanna-Kirchner-Medaille

- Hermann Langbein, H.G. Adler, Ella Lingens-Reiner (Hrsg.): Zeugnisse und Berichte.Frankfurt am Main 1962.

- Hermann Langbein: Im Namen des deutschen Volkes. Zwischenbilanz der Prozesse wegen nationalsozialistischer Verbrechen.Wien 1963.

- Hermann Langbein: Die Stärkeren. Ein Bericht aus Auschwitz und anderen Konzentrationslagern. 2. Aufl., Köln 1982.Anton Pelinka, Erika Weinzierl (Hrsg.): Hermann Langbein – Zum 80. Geburtstag. Wien 1993. Ein Gespräch mit H. Langbein, S. 45–113.

- Brigitte Halbmayr: Zeitlebens konsequent – Hermann Langbein – Eine politische Biographie. Wien 2012.

- Katharina Stengel: Hermann Langbein. Ein Auschwitz-Überlebender in den erinnerungspolitischen Konflikten der Nachkriegszeit. Fritz Bauer Institut. 21. Frankfurt am Main 2012.

- G. Adler und Hermann Langbein:Auschwitz – Topographie eines Vernichtungslagers. Redaktion: Dorothea Runge. Produktion WDR 1961. WDR 5 Mediathek.

- Tonbandmitschnitte des 1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963-1965: Zeuge Hermann Langbein. Verhandlungstag 06.03.1964. „Strafsache gegen Mulka u.a.“, 4 Ks 2/63. Fritz Bauer Institut.

- Daniel Langbein im Gespräch über seinen Großvater. Aufgenommen während des Zeitzeugen-Dialogs beim Hermann-Langbein-Symposium 2023 in Linz. Zu sehen auf YouTube.

- Der Schauspieler Daniel Langbein hat den Nachlass seines Großvaters Hermann Langbein in seinem Theaterstück Lebenslang aufgearbeitet, das er seit 2017 regelmäßig in Dresden, Wien und Berlin spielt.

- Aus dem Theaterstück entstand später ein Kurzdokumentarfilm. Regie: Krystian Kuzański, Produktion: Daniel Langbein. Der Titel geht auf eine Aussage Hermann Langbeins zurück, der einmal sagte: „Ich glaube, dass ein wesentlicher Teil von ihm in Auschwitz gestorben ist, der war nicht wiederzubekommen. Und er hat einmal gesagt: Ich habe Auschwitz lebenslang.“ Ein kostenloser temporärer Zugang kann unter lebenslang.at angefordert werden.

Eduard Wirths war der leitende Standortarzt von Auschwitz und hatte die Aufsicht über die medizinischen Aktivitäten im Lager, einschließlich der berüchtigten Menschenversuche, die von Josef Mengele und anderen durchgeführt wurden. Er war direkt für die Selektion von Häftlingen verantwortlich, bei der entschieden wurde, wer zur Zwangsarbeit eingeteilt und wer direkt in den Gaskammern ermordet wurde.

Was hat doch der Faschismus aus diesem Volk gemacht! Aus dem Arzt einen Mörder, aus dem selbstbewussten Proletarier einen Sklaven.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt