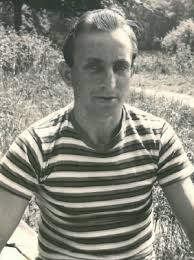

Lauinger Wolfgang Leopold

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Störenfriede – durch sie und mit ihnen bleiben wir lebendig.

Wir hörten ja nur Marschmusik oder Volkslieder, und das ging einen irgendwann auf die Nerven, weil es ja mit Gleichschritt zu tun hatte.

Wolfgang Lauinger

Wolfgang Lauinger liebte Swing-Musik, für ihn ein Symbol der Freiheit. Marsch- und Volksmusik hingegen lehnte er ab – sie standen für Gleichschritt und Gehorsam. Er wollte selbstbestimmt leben, mit Freunden auf dem Main Boot fahren und Ausflüge ins Umland unternehmen. In ihrem Kreis fühlte er sich auch als Homosexueller geachtet, sicher und wohl.

Im Januar 1940 wurde Wolfgang Lauinger zur Wehrmacht eingezogen. Doch schon nach wenigen Monaten kam der Befehl zur Entlassung – als „Halbjude“ war er unerwünscht. Zurück in Frankfurt schloss er sich dem „Harlem-Club“ an, einer Gruppe junger Swing-Begeisterter, die sich in Cafés und Parks trafen, tanzten und ihre Musik hörten – trotz aller Verbote. Lange Haare, auffällige Kleidung, auf Englisch geführte Gespräche – für das Regime war all das ein Affront. Der „Harlem-Club“ wollte sich nicht anpassen, sondern seinem Lebensgefühl treu bleiben.

Die Gestapo hatte die Frankfurter Swing-Szene längst im Blick, observierte ihre Treffpunkte, notierte Namen. Im Herbst 1941 schlugen sie zu. Der erste aus der Gruppe, der verhaftet wurde, war Franz Kremer. Zwei Monate lang saß er in Gestapo-Haft. Sie verhörten ihn, schlugen ihn, wollten ein Geständnis erzwingen: Er sollte bestätigen, dass Wolfgang Lauinger homosexuell sei. Doch Kremer schwieg. Vielleicht rettete er damit Lauingers Leben.

Anfang Dezember 1941 wurde auch Wolfgang Lauinger verhaftet. Der Vorwurf: das Hören von „Feindsendern“ und anglophile Tendenzen. Bis zu seinem Prozess im März 1942 saß er in Einzelhaft in der Frankfurter Klapperfeldgasse. Doch weder die Hausdurchsuchungen noch die Verhöre lieferten etwas Belastendes, dennoch verurteilte ihn das Gericht schließlich wegen illegalen Glücksspiels und des Besitzes eines Stücks Leder zu drei Monaten Haft. Insgesamt verbrachte er sieben Monate im Gefängnis. Nach seiner Freilassung im Juni 1942 tauchte er bis Kriegsende bei seiner Mutter in Pforzheim unter.

1950 wurde Wolfgang Lauinger im Zuge des Frankfurter Homosexuellenprozesses verhaftet – wie viele andere auch unter dem Vorwurf, gegen § 175 StGB verstoßen zu haben. Sechs Monate saß er ohne Anklage in Einzelhaft und wurde erst im Februar 1951 freigesprochen.

In den 1970er-Jahren war er Mitbegründer der Jugendburg Balduinstein und trat als Zeitzeuge auf. Bildung sah er als Schlüssel zur Stärkung der Demokratie. Er kämpfte für die Rehabilitierung der nach § 175 StGB Verurteilten und forderte die Aufarbeitung nationalsozialistischer Einflüsse in der Justiz der frühen Bundesrepublik.

Anfang 2017 verabschiedete die Bundesrepublik ein Gesetz zur Entschädigung der nach dem 1994 abgeschafften § 175 StGB Verfolgten. Lauinger beantragte daraufhin eine Entschädigung für seine Haftzeit in den Jahren 1950/51, doch im Herbst 2017 wurde sein Antrag abgelehnt – mit der Begründung, dass er damals freigesprochen worden war.

Trotz aller Rückschläge ließ sich Wolfgang Lauinger nie unterkriegen – er blieb ein humorvoller Freigeist, der für seine Überzeugungen kämpfte.

Quellen: Das Lauinger Archiv im Jüdischen Museum Frankfurt am Main; Raimund Wolfert: Lauinger, Wolfgang. Das Frankfurter Personenlexikon. Ein Projekt der Frankfurter Bürgerstiftung. Lauinger, Wolfgang; Bettina Leder: Lauingers. Eine Familiengeschichte aus Deutschland. (Jüdische Memoiren, Band 26). Berlin 2015.

1993 erhielt Wolfgang Lauinger die Johanna-Kirchner-Medaille der Stadt Frankfurt am Main.

2008 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Seit dem Jahr 2005 war er Ehrenbürger seiner langjährigen Heimatgemeinde Balduinstein.

Bettina Leder: Lauingers. Eine Familiengeschichte aus Deutschland. (Jüdische Memoiren, Band 26). Berlin 2015.

Sascha Lange: Meuten, Swings und Edelweißpiraten. Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus. Mainz 2015.

Michael Kater: Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus. München 1998.

Franz Ritter (Hrsg.): Heinrich Himmler und die Liebe zum Swing. Erinnerungen und Dokumente. Leipzig 1994.

Dieter Schiefelbein: Wiederbeginn der juristischen Verfolgung homosexueller Männer in der Bundesrepublik Deutschland. Die Homosexuellen-Prozesse in Frankfurt am Main 1950/51. In: Zeitschrift für Sexualforschung 5/1 (1992), S. 59–73.

Podcast: Zweitzeuge Steven Hensel: Steven & Wolfgang: Eine Geschichte der Homosexuellenverfolgung. Tauche ein in Wolfgangs Leben und lass Dir von Steven seine Lebensgeschichte erzählen. Folge #3. Zweitzeugen e.V.

Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar: Frankfurter Homosexuellenprozesse. Der §175 und seine Opfer. In: Wondery. Was bisher geschah – Geschichtspodcast, 15. Oktober 2024, Folge 32.

Die Frankfurter Homosexuellenprozesse waren eine Reihe von Strafprozessen in den Jahren 1950/1951, in denen eine Verfolgungswelle gegen homosexuelle Männer ihren Höhepunkt in Frankfurt am Main fand. Sie markierten das Ende einer nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geübten Zurückhaltung der Justiz in der Verfolgung von Delikten nach § 175 StGB.

Wir hörten ja nur Marschmusik oder Volkslieder, und das ging einen irgendwann auf die Nerven, weil es ja mit Gleichschritt zu tun hatte.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt