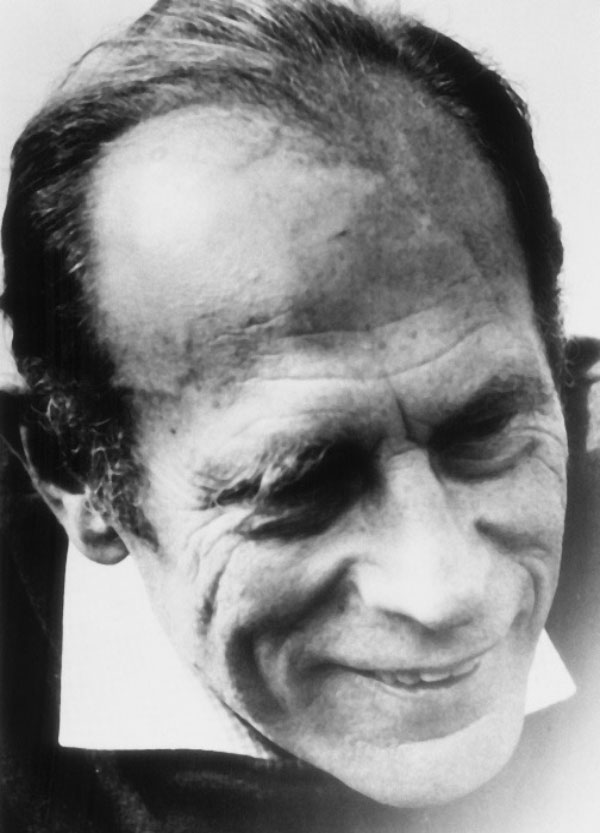

Seitz Walther

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

Wir sind nun mal keine Umbringer. Wir haben Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist unsere Stärke und unsere Schwäche.

Der gebürtige Bayer lebt während des Zweiten Weltkrieges in Berlin und arbeitet als Arzt an der Charité. Als einer der Oppositionellen um die Journalistin Ruth Andreas-Friedrich hilft er untergetauchten Juden. Um 1943 wird Walter Seitz zum Dienst in einem schlesischen Ausweichhospital eingezogen und verliert eine Zeit lang den Kontakt zum Berliner Helfernetzwerk „Onkel Emil”. Dessen Mitglieder vermissen seine Hilfe bei der ärztlichen Behandlung erkrankter Untergetauchter schmerzlich. Derweil schreibt Seitz an der Ostfront mehrfach Zwangsarbeiter wissentlich krank – und wird denunziert. Nun muss er selbst untertauchen, um nicht verhaftet zu werden. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 taucht er plötzlich wieder in Berlin auf. Es gelingt ihm, zur Untermiete bei der Witwe eines SS-Sturmbannführers zu wohnen. Sofort stellt er sich der Gruppe Onkel Emil wieder zur Verfügung. Für Ralph Neumann, der mit seiner Schwester Rita bei Ruth Andreas-Friedrich Obdach gefunden hat, besorgt Seitz im Frühjahr 1945 einen holländischen Pass. Mit einem Mithelfer stiehlt er danach in einer Kartenstelle „Fliegerabreisebescheinigungen”. Mit diesen Formularen, einem gestohlenen Behördenstempel und gefälschten polizeilichen An- und Abmeldeformularen kann die Gruppe Lebensmittelmarken und damit Nahrung für die Untergetauchten besorgen. Walter Seitz kann das Kriegsende überleben.

© Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Nach Kriegsende arbeitete Walter Seitz zunächst als Amtsarzt in Berlin-Steglitz. 1946 wurde er als Oberarzt an die I. Medizinische Klinik der Charité berufen, bevor er 1947 in seine Heimatstadt München zurückkehrte. Dort übernahm er die Leitung der Medizinischen Universitäts-Poliklinik an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Neben seiner medizinischen Laufbahn engagierte sich Seitz auch politisch. Von 1950 bis 1954 war er Abgeordneter im Bayerischen Landtag und wirkte in mehreren Ausschüssen mit, insbesondere in den Bereichen Sozial- und Kulturpolitik. Zudem war er Mitglied des Landesgesundheitsrats – ein Zeichen seines umfassenden Einsatzes für das Gemeinwohl.

Seit 1952 stand an seiner Seite eine bemerkenswerte Frau: Ruth Andreas-Friedrich.

Wolfgang Benz (Hrsg.): Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer. München 2003.

Ruth Andreas-Friedrich: Der Schattenmann. Tagebuchaufzeichnungen von 1938–1948. Berlin 2000.

Karin Friedrich: Zeitfunken. Biografie einer Familie. München 2000.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt