Reichert-Wald Aurelia

Hoffnungsträger

–

PORTRAIT

- zum Standort navigieren

–

·

Nachts standen die Toten von Auschwitz wieder auf.

Eduard Wald

Aurelia „Orli“ Reichert-Wald wurde am 1. Juli 1914 in Bourell (Frankreich) in eine Arbeiterfamilie geboren und wuchs in Trier auf. Ihr Vater und ihre Brüder waren Mitglieder der KPD. Früh politisiert trat sie in den 1920er-Jahren dem Kommunistischen Jugendverband (KJVD) bei. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten engagierte sie sich im Widerstand. 1935 heiratete sie Fritz Reichert, ebenfalls KJVD-Mitglied. Doch unter dem Druck des NS-Regimes wandte er sich vom Widerstand ab und forderte dasselbe von Orli. Sie weigerte sich. Im Juni 1936 wurde sie verraten, verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Während ihrer Haft ließ ihr Mann sich scheiden. Nach der Haftzeit im Gefängnis Ziegenhain wurde Orli nicht freigelassen, sondern als politische Gefangene in „Schutzhaft“ genommen – zunächst in Ravensbrück und ab dem 26. März 1942 in Auschwitz-Birkenau.

Dort erhielt sie die Häftlingsnummer 502 und wurde zur Lagerältesten im Krankenrevier des Frauenlagers. Sie erlebte, wie SS-Ärzte, darunter Josef Mengele, grausame Menschenversuche durchführten – selbst an Kindern. Wo sie nur konnte, half Orli ihren Mitgefangenen: Sie wurde Teil des deutschen Lagerwiderstands, schmuggelte Essen und fälschte Krankenakten, um Leben zu retten. Viele nannten sie deshalb den „Engel von Auschwitz“. Doch nicht alle konnten gerettet werden. In ihrer späteren Erzählung Das Taschentuch schilderte sie das Schicksal eines blinden Mädchens, dem sie trotz aller Bemühungen nicht helfen konnte.

Im Januar 1945 wurde Orli auf einen Todesmarsch in Richtung KZ Malchow geschickt. Dort gelang ihr die Flucht, doch sie geriet in die Hände sowjetischer Soldaten und wurde erneut Opfer von Gewalt. Trotzdem überlebte sie – nach insgesamt neun Jahren Haft war sie endlich frei.

Ende 1945 kam sie gesundheitlich schwer angeschlagen ins Sanatorium Sülzhayn, wo sie Eduard Wald begegnete. Beide waren im Widerstand, hatten Konzentrationslager überlebt und suchten einen Weg zurück ins Leben. 1947 heirateten sie. Eduard ermutigte Orli, ihre Erinnerungen aufzuschreiben – in der Hoffnung, das Erzählen könne ihr helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Doch jeder Versuch rief schmerzhafte Erinnerungen wach.

1960 bat sie der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein, im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess auszusagen. Für eine persönliche Aussage vor Gericht war Orli jedoch zu geschwächt – stattdessen unterstützte sie ihn, indem sie zusammen eine Liste der Täter erstellten. Sie erinnerte sich an jedes Gesicht, jede Tat. Als 1961 der Eichmann-Prozess in Israel begann, holten sie die Bilder der Vergangenheit erneut ein. Orli erlitt einen Zusammenbruch. In einer psychiatrischen Klinik kämpfte sie mit quälenden Schuldgefühlen, nicht genug für ihre Mitgefangenen getan zu haben. Am 1. Januar 1962 starb sie. Nach allem, was sie erlebt hatte, fand ihre Seele nun Ruhe.

Barbara Fleischer: “Heldin von Auschwitz” 110. Geburtstag am 1. Juli 2024. In: FemBio Frauen. Biographieforschung, online.

Orli Reichert-Wald wird an verschiedenen Orten in Deutschland für ihren Mut, ihre Menschlichkeit und ihre Zivilcourage gewürdigt. Ihre Lebensleistung ist lebendig geblieben – in Straßennamen, Schulen und Gedenkorten:

- In Hannover-Wettbergen trägt seit 1984 eine kleine Sackgasse ihren Namen: der Reicherthof.

- In der Südstadt von Hannover wurde 2007 eine Straße entlang des Stadtfriedhofs Engesohde – ihrer letzten Ruhestätte – in Orli-Wald-Allee umbenannt. Die Stadt Hannover erinnert regelmäßig mit einer Kranzniederlegung an ihrem Grab an ihr Leben und Wirken.

- In Trier, ihrer Jugendstadt, wurde 2007 ein Stolperstein für sie verlegt. Seit 2013 erinnert zudem die Orli-Torgau-Straße an ihren Mädchennamen und ihre Herkunft.

- Seit Februar 2016 trägt die Integrierte Gesamtschule in Uetze ihren Namen.

- Orli Wald-Reichert: Das Taschentuch. In: Hans Günther Adler, Hermann Langbein& Ella Lingens-Reiner (): Auschwitz. Zeugnisse und Berichte, S. 105-108. Köln 1979.

- Peter Wald (Hrsg.): Der dunkle Schatten: Leben mit Auschwitz, Erinnerungen an Orli Reichert-Wald. Mit Texten von Orli Reichert-Wald, Bernd Steger, Günter Thiele und einem Vorwort von Hermann Langbein. Marburg 1989.

- Bernd Steger und Peter Wald: Hinter der grünen Pappe. Orli Wald im Schatten von Auschwitz – Leben und Erinnerungen. Hamburg 2008.

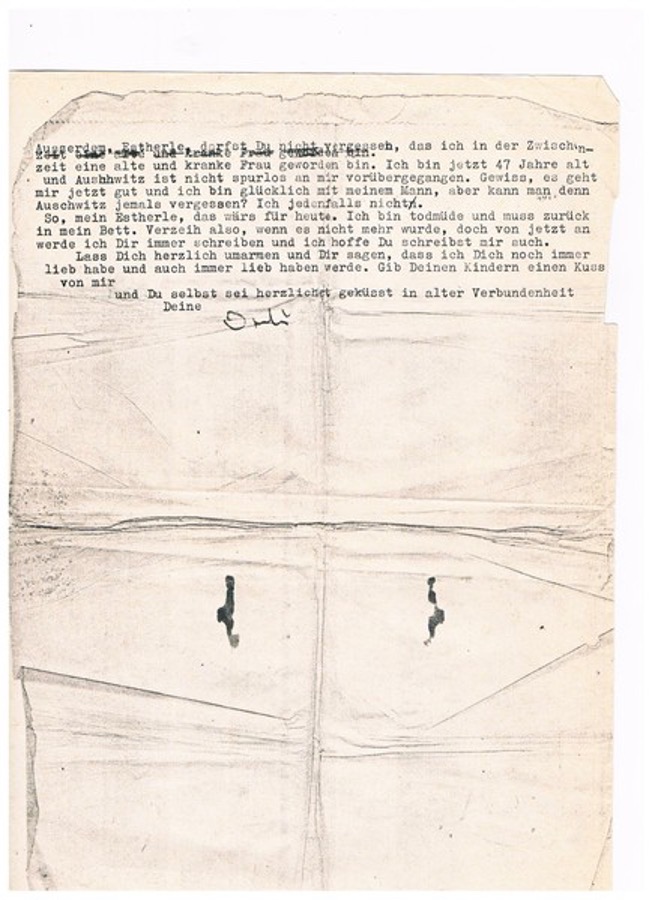

Auszug von Orlis Brief an Esther Yofe-Schkurmann, die Áuschwitz ebenfalls überlebt hatte:

Mein geliebtes „kleines“ Estherle!

Du hast keine Ahnung, wie unendlich ich mich über Deinen Brief gefreut habe. Dass Du lebst und alles relativ gut überstanden hast, ist für mich fast ein Wunder. Auf alle Fälle aber eine sehr, sehr große Freude. Ja, Estherle, ich erinnere mich sehr gut an Dich. (…) In den vergangenen Jahren habe ich oft an Dich gedacht und mich gefragt, ob Du noch lebst und wie es Dir wohl gehen mag. Und nun kam Dein Brief und ich war halb verrückt vor Freude. (…)

Ja, Estherle, ich habe einen guten, einen lieben und einen sehr klugen Mann, was das Wichtigste ist, er versteht mich und handelt genauso, wie ich es täte. (…) Mein Gott, ich sehe Dich noch immer in Auschwitz, wie Du mich strahlend anlachst. Ganze 15 Jahre sind vergangen, und wenn ich bedenke, dass Du jetzt schon eine gestandene Frau bist und zwei Kinder hast – ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ach, Estherle, wie gerne käme ich einmal nach Israel, doch mein Gesundheitszustand lässt gar nicht daran denken. (…) Ich bin jetzt 47 Jahre alt und Auschwitz ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Gewiss, es geht mir jetzt gut und ich bin glücklich mit meinem Mann, aber kann man denn Auschwitz jemals vergessen? Ich jedenfalls nicht.

So, mein Estherle, das wär’s für heute. Von jetzt an werde ich Dir immer schreiben und ich hoffe, Du schreibst mir auch.

Lass Dich herzlich umarmen und Dir sagen, dass ich Dich noch immer liebhabe und auch immer liebhaben werde. Gib Deinen Kindern einen Kuss von mir – und Du selbst sei herzlichst geküsst in alter Verbundenheit.

Deine Orli

Brief © Ella Doron-Akogan

Ella Doron Akogan, Orli Wald, Seite 2

Erster Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963–1965)

Erster großer Strafprozess in der Bundesrepublik Deutschland zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz. Ausgelöst durch eine Privatperson, maßgeblich vorangetrieben von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Vor dem Landgericht Frankfurt wurden 22 frühere SS-Angehörige angeklagt. In 183 Verhandlungstagen wurden 360 Zeugen gehört. Trotz sechs lebenslanger Haftstrafen galten viele Urteile als milde. Der Prozess gilt als Wendepunkt im öffentlichen Umgang mit dem Holocaust in der Bundesrepublik.

Quelle: Landesarchiv Hessen: Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess.

Eichmann Prozess (1961)

Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann, einen der Hauptorganisatoren des Holocaust. Nach seiner Festnahme durch den israelischen Geheimdienst Mossad in Argentinien wurde er nach Israel gebracht und 1961 in Jerusalem angeklagt. Eichmann wurde in 15 Punkten, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das jüdische Volk, schuldig gesprochen und 1962 hingerichtet.

Nachts standen die Toten von Auschwitz wieder auf.

Ardi Goldman Kunst-

und Kulturstiftung gGmbH

60386 Frankfurt